Una tavolozza di pigmenti antichi e saperi sorprendenti

Gli affreschi di Pompei ci incantano da secoli, ma oggi – grazie alla scienza – possiamo finalmente comprenderli anche nella loro dimensione più nascosta: quella chimica. Un recente studio condotto dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con l’Università del Sannio e l’Università Federico II di Napoli, ha rivelato con precisione la composizione chimico-mineralogica dei pigmenti utilizzati nelle decorazioni murali tra il III sec. a.C. e il 79 d.C.

Tecniche avanzate, approccio non invasivo

Utilizzando spettroscopia e microscopia, i ricercatori hanno analizzato i pigmenti senza comprometterne l’integrità. Questo ha permesso di risalire alla raffinata tecnica pittorica dei Romani, in grado di mescolare con precisione pigmenti naturali e sintetici per ottenere sfumature, coprenze e lucentezze specifiche.

I protagonisti della tavolozza pompeiana

Dall’azzurro egizio (cuprorivaite) – uno dei primi pigmenti sintetici della storia – al minio, passando per ocre, carboni, verdi terre e composti a base di piombo e arsenico come orpimento e realgar. I pittori regolavano intensità e brillantezza con sapienti dosaggi di materiali coprenti come il bianco di piombo.

Una scoperta inedita ha poi ampliato lo spettro cromatico noto: un nuovo pigmento grigio a base di barite e alunite, mai documentato prima nel contesto mediterraneo. La sua presenza suggerisce l’impiego di materiali più vari e tecniche più articolate di quanto si pensasse.

Dalla chimica al restauro

Questo tipo di analisi non ha solo valore storico. I dati raccolti sono oggi strumenti preziosi per i restauratori del Parco Archeologico, impiegati ad esempio nella conservazione della stanza rossa della Casa del Tiaso e nella recente megalografia dionisiaca. Conoscere la composizione dei pigmenti significa intervenire con maggiore accuratezza e rispetto delle superfici.

Un modello per lo studio futuro

Questo studio conferma come l’integrazione tra chimica, mineralogia e archeologia possa riscrivere la storia dei materiali artistici antichi. E forse anche il nostro modo di interpretare il passato.

La chimica, ancora una volta, ci offre nuove lenti per guardare l’arte.

Ed è proprio attraverso questi “occhi” che Ghiaroni sceglie di raccontarla.

Altri articoli

27/11/2025

Il colore ritrovato di Ri de Pomme: quando la scienza restituisce autenticità all’arte

Nel cuore del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato si trova…

01/09/2025

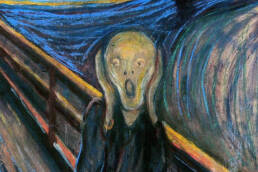

L’Urlo di Munch: quando l’arte grida… e la chimica ascolta

Pochi quadri al mondo hanno saputo incarnare un’emozione universale come L’Urlo…

28/07/2025

La chimica nell’Arte:

La Tour Eiffel, un’icona protetta dalla chimica

Ghiaroni è partner ufficiale di Radwag, tra i principali produttori mondiali di…